APPARATI

ANTOLOGIA CRITICA

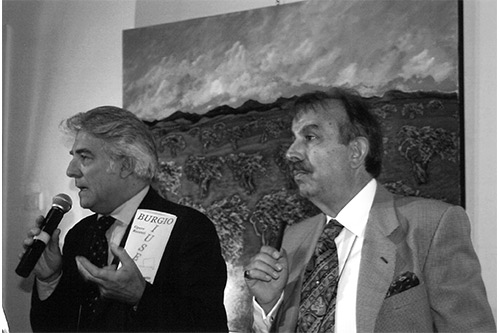

Nella Foto, Giuseppe Burgio con Vittorio Sgarbi alla mostra Pittori di Sicilia (Favignana, 2014)

Giuseppe Burgio è siciliano; e nonostante viva ormai da dieci anni in Emilia nella sua tavolozza mediterranea e solare, visibile nell’esposizione intitolata Opere recenti presso la Galleria Metamorfosi di Reggio Emilia, si respira il profumo della sua terra d’origine, terra calda e sensuale, dai colori infuocati. Sarà per quelle cromie così accese, per quei gialli impregnati di sole, per quel mare reso ancora più blu dalla lucentezza e plasticità dell’acrilico, per quei cieli infiammati e accecanti e quelle terre assolate e secche delle quali pare di sentire il calore bruciante; una pittura realista, di quel realismo “sociale” che a prima vista riporta ai colori mediterranei delle opere intrise di meridionalità di Migneco, in realtà profondamente interiore, dove il paesaggio e la natura vengono trasfigurati dalle emozioni e dalle profonde sensazioni del pittore.

«Non c’è un’ispirazione verso una corrente vera e propria nelle mie opere – afferma l’Artista – provengo da una cultura espressionista tedesca per cui mi sono abituato a guardare le cose con gli occhi di dentro.

Ma i colori crudi che utilizzavo nei primi anni della mia ricerca si sono attenuati col tempo e mi hanno portato ad una saturazione dei sensi. Partendo dal realismo sociale sono arrivato ad un’espressione più didascalica delle cose».

Pittura di denuncia, quella di Burgio, che nella serie dei Tetti morti ammassa oggetti d’uso quotidiano ormai inutili, ora scarpe, lattine, cravatte, bambole, ora ricci di mare e girasoli, pezzi di carta di giornale e ferri da stiro, raccolte insieme su quel tetto assurto a piccola discarica dei sogni, pulsano come cose vive legate alla memoria, rivivono nella composizione di matrice cubista alla maniera dei trompe-l’oeil di Braque, intervallate dalla ritmica geometrica delle tegole, contornate di nero come i tubi e gli oggetti sospesi di Leger perché «il contorno – afferma l’Artista – accentua e delinea l’essenza delle cose».

Contro la moda del consumo “usa e getta”, le piccole discariche di Burgio assumono una nuova anima, diventano presenza viva, un cuore che batte, ritrovano un loro significato intimo e nascosto e lo lasciano affiorare di nuovo alla luce. E poi ci sono i paesaggi dalla stesura satura e lucida dell’acrilico, i cieli turbolenti movimentati da macchie di blu diversi e il sole arancione, palla di fuoco che illumina come nei Faraglioni di Lipari, o paesaggi silenziosi e notturni, oasi di pace e tranquillità (notturno mediterraneo), case arroccate l’una sull’altra che soffocano lo spazio, dove la pennellata corposa si sposa al silenzio delle cose ed alla placidità del mare fermo; le nature morte, la tensione delle arance sul tavolo che gridano con un grido sommesso e nascosto un urlo di Munch (Arance e limoni ), le raffigurazioni simboliche del telefono, delle carte e caffè, simboli del vizio, cravatte segno d’effimero, gli amati ricci di mare dentro a pezzi di giornale (Frutti di mare e frutti di terra), tutto quanto nell’opera di Burgio rimanda ad una dimensione “altra”, intimista e suggestiva, dove le cose non sono solo cose, i paesaggi non sono solo paesaggi e gli ulivi non sono solo gli ulivi saraceni della terra di Sicilia.

Ulivi dal tronco contorto e tormentato, ulivi scavati e contratti, illuminati da una luce orizzontale, immersi in prati verdi mossi da una leggera brezza, elemento inusuale di tranquillità che trasforma l’atmosfera di angoscia dei primi lavori, dove il cielo incandescente bruciava gli alberi selvaggi (Uliveto) in soffusa e serena liricità (Ulivi saraceni, uliveti ad aprile) perché come scrive Giorgio Segato «la sua pittura non si sofferma sul piano superficiale del naturalismo descrittivo e la sua pittura agisce a livello di impressioni e di sensazioni forti, introiettate e verificate nell’emozione, senza cedimenti eccessivi sul versante simbolico e allegorico»; a chiudere il tema del nudo studiato all’Accademia, due bellissimi nudi dal tratto netto di matrice realista, uno di schiena dai contorni marcati che ricorda le donne sfacciate di Guttuso e un bellissimo omaggio a Diego Rivera, che presenta gli stessi connotati del quadro del celebre artista, con l’aggiunta di elementi di colore come le foglie delle canne e il tappeto rosso, visione personale di questo Artista dai sensi saturi.

Beppe Burgio è un bel pittore, per usare un’espressione in voga negli anni Cinquanta quando si voleva definire bravo un pittore. È anche un uomo sincero, per usare un’espressione in voga da sempre quando si vuole definire un uomo sincero. Sensibile alla Storia dell’arte e alla storia a lui contemporanea, come certi musicisti insigni, non ha mai cercato di nascondere il suo amore per i maestri.

Nel suo caso, l’espressionismo tedesco, Guttuso, Modigliani e Van Gogh. Come fanno i poeti illustri, Burgio fissa immediatamente le sue sensazioni. In questa mostra, dove espone ben 40 quadri, le vediamo tradotte in acrilico su tela. Ecco le Nuove schiave, quattro giovani prostitute, donne oggetto, finite fin qui da noi nello stivale da ogni parte del mondo.

Si riposano fra un assalto e l’altro immerse in un disordine di sigarette spente, telefoni cellulari, gomme americane e un simpatico gattino nero. Il caos di questo quadro è quello della loro vita, ma Beppe Burgio, come re Mida rendeva d’oro tutto ciò che toccava, rende umano, commosso, speranzoso qualsiasi suo quadro. Protestano le Donne di pianura per troppa monnezza, occhi neri ci guardano, braccia buttate, perché Burgio, è pittore del terzo millennio e non ama il manierismo. Melancolia profonda, s’intitola il ritratto di questa giovane, bella, inquietante come quella della famosa tela di Corcos.

Batte il cuore di Burgio per la figura femminile che egli ci presenta avvolta in una voluttà da Cent’anni di solitudine. Dodici vedove a causa del disastro della Thyssen si disperano e protestano con una drammaticità superiore, a causa della morte, di quelle quattordici donne di Pianura.

Burgio ama sdraiare le persone nei vecchi giornali per contestualizzare il dipinto e le circonda sempre di arance perché è il frutto che preferisce. Questa trans brasiliana ci guarda in modo inquietante.

Nei quadri di Burgio solo le bambole giocattolo hanno gli occhi azzurri. Se il pioppeto a ottobre è un omaggio all’Emilia che l’ha accolto, i ventotto ulivi frustati dal vento nella Sicilia dei Moncada ci riportano subito nella sua terra, come i sette ulivi nella pietraia, i tre ulivi saraceni e i cinque sciroccati dal vento.

Beppe Burgio non è di Stoccolma, il suo linguaggio pittorico è simile a quello narrativo di Andrea Camilleri. Descrivendo però bene una cellula, la propria cellula, dopo averla guardata al microscopio, si può creare un linguaggio universale. Consolatio afflictorum s’intitola questa pietas sicula, ma i sentimenti descritti in questa scena sono uguali a quelli di qualsiasi madre, aborigena o scandinava, indiana d’America o indiana d’India.

«Hic sunt leones». Vincenzo Consolo, nella bella prefazione alla mostra di Giuseppe Burgio nella nativa Sicilia, scrive invece «illic sunt leones».

Sarà probabilmente una licenza poetica; ma non è su ciò che io mi voglio soffermare. La frase, certamente apodittica, voleva significare, per i geografi e i cartografi dell’epoca, che fin là era il mondo conosciuto.

Oltre v’erano le fiere, i leoni, appunto. Tutto coincide con la vicenda umana ed artistica di Giuseppe Burgio.

Per quelle strane disposizioni dell’esistenza egli, nato nell’estremo lembo tirrenico della Sicilia, volente o nolente emigra nelle plaghe estreme dell’Italia, ove il mare e il sole somigliano molto ai miraggi del deserto cirenaico.

Ma la Sicilia è sempre nel cuore. Le radici sono indistruttibili e inestirpabili. Burgio, pur nelle brume del Nord porta racchiusa, come un’inviolabile forziere, tutta la luce della Trinacria.

Indubbiamente partito da un certo realismo guttusiano, pur respingendone le crudezze e talune deformazioni della figura, Burgio ingentilisce forme e paesaggi, sempre attenendosi a certi criteri cromatici e coloristici che rendono la sua pittura corposa e scintillante. Si vedano ad esempio i ritratti di Paola e di Federica, oppure Olivo esposti a Taormina.

A ben giusto titolo e forse più di tanti emigranti, Burgio può definirsi pittore siciliano. Della sicilianità. Egli, anche se Ars est celare Artem, non rinnega i suoi prototipi pur prendendo alcune distanze dai suoi predecessori. Le radici dell’uomo appartengono sempre alla terra che ci diede i natali.

Burgio non lo dimentica, pur se da queste radici coglie fiori e frutti gioiosi e sapidi rielaborati dalla fantasia e dal ricordo lontano.

Ho scolpito nella mente il San Michele di Guido Reni, nell’atto di trafiggere il diavolo. Il soggetto è certamente tragico. Ma i colori del pennello di Guido sono zucchero e miele. Il lampeggio dei rossi si addolcisce, cosi come gli azzurri e i cilestrini assumono la coloritura del cielo a compieà. Ecco: il cielo di Sicilia da cui piove profumo della zagara. Che sia questo il segreto di dipingere di Giuseppe Burgio.

Un siciliano in Emilia, con la Sicilia nel cuore, negli occhi, nella mente. Un siciliano esule come tanti, ma per ragioni estranee alla sua vocazione nativa e primaria di pittore. La pittura ha colmato, in parte, i vuoti saturi di nostalgia e la nostalgia si è inverata nei colori, trovando in essi, in denso traslato, in una risoluzione liberatrice. Burgio crede nella pittura fatta e sofferta con i mezzi della tradizione, vitalizzata dal suo credo “realista”, pittura in senso lato, attuata come “mestiere” per dirla alla Guttuso (ed il riferimento non è casuale), come mezzo per esprimersi al pari di chi fa poesia, compone musica o si realizza nel canto... Per lui, come per tanti, è uno stato di fatto insopprimibile che lo sottrae alle tensioni della quotidianità e ne opera il superamento.

Giuseppe Burgio dipinge, dipinge, ma sfugge alle tentazioni innovative e sperimentali di tante “avanguardie” vecchie e nuove con cui non intende misurarsi né polemizzare. Non nega gli ascendenti, e del resto non li mimetizza, ma non si identifica con qualcuno in particolare; affiorano come sottofondo culturale. La sua pittura è dunque ancorata ad un filone tutt’ora corrente, anche se ampiamente storicizzato, che neanche la “transavanguardia” è riuscita ad imbrigliare o cancellare. Ma com’è la Sicilia nel suo ricordo? Come la rivive nelle sue opere? Più volte vi è tornato, ripartendo poi con i taccuini zeppi di rapidi appunti e qualche tela; e con il cuore gonfio delle emozioni di un siculo legato alla sua terra. Come la rivive ce lo dicono le sue opere. Appartengono agli anni 60 i volti dolorosi delle “Madri coraggio” e degli operai affranti dalla fatica. Nel decennio successivo il dramma si attenua nella rappresentazione del quotidiano. Ma ora i volti denunziano uno stato di attesa inerte e vana: un senso di attesa delusa.

La si legge negli occhi e nelle figure stanti e pensierose: Paola, Riposo, Pensionato, Conversazione in sala d’attesa. In qualcuna di queste figure fa capolino un incongruo tentativo di stilizzazione, subito represso dall’artista non trovandovi elementi a lui congeniali. Nelle opere ulteriori la pennellata tende a dilatarsi e si spande più sicura, il colore a tratti splende (Lo scialle azzurro), mentre l’espressione dei volti tende a interiorizzarsi. Quindi è il paesaggio a prendere il sopravvento e con il paesaggio le ascendenze si evidenziano in modi in eludibili, ma moderate dalla gratificante foga dell’operare che ha permesso al pittore la ricerca di uno spazio personale, identificabile nella essenzialità della pennellata, nel tocco rapido che tende alla sintesi, nell’accensione della tavolozza.

Il paesaggio in cui l’uomo è assente, è visto nella totalità degli elementi costitutivi o nella esaltazione di uno di essi; i casolari, i faticati muretti a secco, il ficodindia, i tronchi degli alberi solenni e tormentati; gli ulivi in particolare, che talora invadono la tela a pieno campo: un repertorio inesauribile di spunti che annovera illustri precedenti, da Vincent in poi... Questo tema sembra ormai una costante ed è riconducibile al paesaggio siciliano, esaltato dalla commozione del ricordo. Ma in qualche dipinto i filari di alberi frondosi, in ordinate sequenze, oppure coi rami spogli protesi verso un cielo turbolento, ci suggeriscono altri luoghi: qui non c’è il ricordo di Van Gogh, e la Sicilia è lontana. È da leggervi un omaggio alla terra di elezione. In questa fase appare qualche rara immagine di fanciulla: ecco Isabella dagli occhi spauriti.

Ora i colori si fanno arcobaleno; i cieli al tramonto sono gialli e rossi di fuoco, le distese di prati bruci ano e le fronde degli alberi sembrano invase da frotte di farfalle variopinte; felici arbitri cromatici che sottraggono l’opera al pericolo della scontata rappresentazione e che traggono linfa espressiva dalle trasgressioni dei “Fauves” e degli “Espressionisti”, rifusi nel realismo nostrano, di cui Burgio ama tutt’ora seguire le tracce. Le sue opere ne ripropongono l’interpretazione con una partecipazione ed un fervore sempre nuovi, che gli auguriamo non si arrestino.

La pittura di Giuseppe Burgio trasferisce sulla tela le innumerevoli sensazioni che la natura offre ai suoi osservatori, mantenendo infatti gli aspetti realistici dei colori e della luce filtrati attraverso l’occhio della mente e dell’anima, come dice Herman Bahr: «visti con gli occhi di dentro»; coerentemente con la sua matrice espressionistica.

Attraverso questo presupposto Burgio sfrutta lo stimolo pittorico per sviscerare sentimenti sinceri, naturali, legati ad una condizione fluttuante. È una natura pulsante quella che emerge dalle tele dell’Artista dove la presenza figurativa, pur rimanendo una costante, risulta in parte trasfigurata dal gioco dei colori utilizzati in maniera sapiente. La matrice originaria da cui scaturisce l’idea e la forma è fortemente siciliana. In tutti i suoi dipinti, sia quelli concettuali degli anni Settanta, sia negli ultimi di stampo neo-espressionista, si avverte, come un filo rosso, la memoria degli anni trascorsi in Sicilia.

Di una terra rigogliosa, solare, ma anche carica di angoscia, la stessa che esprimono le sue figure femminili, ieratiche ed immobili, colte come in una perenne attesa, o i suoi alberi contorti, come di uno spasmo di dolore. Le sue opere nascondono, dietro l’apparente solarità, una forte drammaticità resa ancora più evidente dai contrasti e dal segno tormentato. Si avvertono fortemente le valenze di una pittura che nasce sì da sensazioni immediate derivanti dall’osservazione del paesaggio, ma traduce affondando nel ricordo che resta impresso nella mente, della sua terra, delle donne, dei profumi, delle sofferenze e delle gioie, dei suoi caldi afosi e dei suoi tramonti di un rosso infuocato.

Burgio ripropone la “sua terra”, quella che non c’è più, perché rifiuta ciò che è stato il suo divenire, la sua trasformazione, la sua distruzione. Ogni opera diventa per Burgio, come dice Melanie Klein, una “ricreazione”, il bisogno ed il modo di trovare nell’arte quello che si è perduto, ridando funzionamento alla propria ragione che vuole riconoscere ed esprimere il proprio mondo. Quella di Burgio è quindi una denuncia della situazione attuale e le sue opere sono metafore, con la consapevolezza di sentirsi ormai solo una “voce fuori campo.”

Com’era la Sicilia al tempo dei Moncada? il titolo della mostra occasione di questa nota impone l’oro come elemento guida, non soltanto figurato, di un cruciale angolo di mondo, di un’epoca, di una leggenda. Era, la Sicilia, così come i testimoni di quel tempo ci dicono fosse.

Ma sappiamo quanto poco attendibili possano essere i testimoni cui chiediamo ragguagli, specie se viaggiatori provenienti da altre parti del mondo. E valga per tutti l’esempio di Goethe, il quale, come tanti altri forestieri, in Sicilia visitò quel che volle visitare, vide ciò che volle vedere (e non soltanto in Sicilia, come ricaviamo dal suo celebre Viaggio in Italia).

Viaggiando verso Caltanissetta, inoltrandosi nel cuore dell’isola, il grande poeta tedesco ebbe un’impressione di «fertilità monotona».

Addirittura monotona, ai suoi occhi, la fertilità in Sicilia, terra reputata a quei tempi, come del resto ai nostri, un’arida propaggine del deserto africano. È interessante questo punto di vista di Goethe, il quale nell’attraversare campi di frumento e di orzo non mancò di rilevare la «grande fecondità del suolo» e di annotare più precisamente che «cavalcando sotto un sole cocente» aveva attraversato un «deserto di fecondità».

Un ossimoro, questo, suggeritogli dal suo ottimistico e particolarissimo preconcetto cui ho fatto cenno. «Molte circostanze», chiosò, infatti, «avranno contribuito a fare della Sicilia uno dei paesi più fertili del mondo». A quella realtà – quella vista da Goethe – s’ispira il pittore Giuseppe Burgio.

E va detto che se quella Sicilia, quella vista o immaginata dall’autore del Faust non esistesse, Burgio la dipingerebbe ugualmente, amorevolmente, ossessivamente.

Sciascia diceva di Guttuso che qualunque cosa egli dipingesse, anche una mela, dentro c’era la Sicilia. E così è anche per Burgio e per molti altri artisti siciliani, specie se andati via dalla Sicilia.

E, sempre dando ascolto a Sciascia, è così anche per la gran parte degli scrittori che, nati in Sicilia, come inconsolabili esuli sono “condannati” a scriverne. A pensarci bene, quel che Sciascia disse di Guttuso, per Burgio si potrebbe addirittura esasperare, perché questo siciliano con residenza emiliana anche in una semplice pennellata ci mette la Trinacria (e uso questo termine perché è la stessa sua voce, il ricordo che ho del suo volto, la sua ansiosa ricerca artistica, a suggerirmelo).

Guardate gli ulivi i campi di grano, le montagne, le nature morte di Burgio: sono la Sicilia reinventata o, meglio, le visioni di un luogo che questo pittore si porta dentro e che sulla tela diventa più reale del reale (e qui l’iper, nelle sue tante significazioni e sfumature, non c’entra). Giuseppe Burgio non è un intellettuale, come non lo è il sottoscritto. È un artista che sa guardare il paesaggio, sa ascoltarlo, leggerlo, decifrarlo. Ed è un dono immenso, questo, perché il paesaggio sa comunicare meglio degli esseri umani che lo abitano, racconta storie, miti e leggende, tutte rintracciabili lì, tra i fili d’erba, tra gli alberi, nelle pietre, lungo i valloni desolati che il nisseno Burgio si porta nel cuore.

Viene dalla terra dello zolfo, Burgio. E questo lo ha segnato come artista e come uomo. Con un piccolo sforzo d’attenzione chiunque potrà notare nei suoi quadri come un lamento pietrificato, come un pianto a stento tenuto a freno. È la Sicilia di Caltanissetta a mostrarsi in queste tele. Dei Moncada e di oggi.

La Sicilia interna, che sa come affascinarti, che ti abbraccia e ti lusinga col sorriso del sole e i suoi immensi cieli, con i suoi incomparabili balconi protesi sul mare di Omero, ma che non può fare a meno di gemere, afflitta dalle sue piaghe antiche e recenti.

Chi, come me, è nato sulla costa settentrionale della Sicilia, ai piedi di quell’Appennino formato dalle Madonie, dai Nebrodi, dai Peloritani, al di qua vale a dire di quella barriera o muraglia che separa l’Isola in Nord e Sud (si anche in un microcosmo come quello siciliano ci sono separazioni, differenze), chi è nato sulla costa tirrenica crede che il resto del mondo, che il mondo sia solamente quello al di là del mare, sia il “Continente”.

E ha guardato sempre in quella direzione, a raggiungere questo mondo ha sempre aspirato (e lo ha raggiunto in passato emigrando; lo raggiunge oggi accettando supinamente il gran messaggio pubblicitario, la legge dei consumi che questo mondo gli impone). Perché alle spalle, dietro la muraglia dei monti non era il vuoto, il deserto: un passato remoto, una storia estinta (di cui non restava che qualche pietra corrosa): illic sunt leones avrebbe scritto in una sua eventuale carta geografica.

Non leoni sono in quei luoghi, nella Sicilia dell’Ennese, del Nisseno, dell’Agrigentino, ma vi è sicuramente un’umanità diversa, di diversa storia: Di una storia “forte”, nata da forti, netti contrasti. Qui sparivano le acque e i verdi fitti, il cupo verde degli agrumi e quello argenteo degli ulivi, sparivano i confini, i piccoli campi scanditi dai filari di cipressi spartivento, le misure brevi d’una parca economia, il fragile equilibrio della piccola proprietà, dei villaggi di misura minima e rassicurante. Qui si entrava nel regno della nudità e dello squallore, delle plaghe sconfinate, dell’aridume e del pietrame. In questo regno del latifondo, del feudo da sempre rapinato e desertificato, il contadino senza terra, il bracciante, sperduto in quella vastità senza speranza, spoglio d’illusioni, poteva soccombere o salvarsi.

Alzarsi prendendo coscienza di sé e della sua storia, degli altri relegati a una uguale sorte e condizione. E qui dunque, sopra il latifondo (e in questa realtà sotterranea, ancora più dura e disperante ch’era la zolfara), è sorta la Sicilia dell’accento più aspro, del colore più acceso, dell’assenza di ombre, velature: la Sicilia più reale, più vera. A guardare i quadri di Giuseppe Burgio (un amico che ritrovo qui al Nord dopo più di un quarto di secolo, che conobbi al tempo in cui dal mio paese sul Tirreno andavo fino a Caltanissetta per scoprire quel mondo dell’interno tutt’affatto diverso dal mio) si legge subito quella realtà: nelle linee, nei colori, nei toni.

Sono illuminati I quadri di Burgio, da una luce cruda, impietosa, una luce orizzontale che sembra venire da un sole di meriggio estivo. È una luce di memoria, la sua, una luce che rivela scorci, squarci, scene lontane del passato, più vive e vivide di altre vicine del presente.

E i cieli e i campi sono di un rosso acceso, come di un incendio immane, d’una apocalisse. Gli alberi – solitari ulivi quasi sempre, dai tronchi tormentati, nodosi, avvitati in sé stessi, sono di un bianco calcinato, come di carcasse di animali.

E anche le pietre, i muretti a secco, gli intonaci e le tegole di sperdute casupole, sono d’un bianco d’ossa, di un ossario, d’un reliquiario del rimpianto. Abbiamo parlato fin qui dei paesaggi: Nelle figure invece si cambia linguaggio. I colori e i toni sono più pacati, più teneri, più elegiaci. Siamo in una galleria di affetti e consolazioni privati dove si stempera il dramma, da dove si riceve effusione e dolcezza. Paesaggi e figure sono quindi in un contrasto netto che è quello della terra in cui questa pittura è nata: nella dimensione esterna è la minaccia, della natura e della storia; in quella interna è la sicurezza e il conforto.

Quando una cosa sta dentro di noi dalla nascita, è destino che vi resti per sempre. Forse subirà trasformazioni, accentuazioni, a volte appannamenti, ma la sua presenza sarà costante. La luce siciliana ha accolto Giuseppe Burgio quando ha pensato di aprire gli occhi alla vita in quel di Caltanissetta, in questo angolo di mondo nell’interno dell’isola regina, dominatrice del Mediterraneo. Quella luce accecante che gli faceva socchiudere le palpebre a fessura, che aumentava a dismisura i contrasti con le ombre, che magnificava i colori privandoli a volte delle sfumature. Un forte impatto visivo, quasi violento, che ha segnato in modo indelebile la sensibilità dell’artista, che gli ha guidato e ancora gli guida prepotentemente la mano, dopo decenni di vita nella pianura padana, dove l’umidità del grande fiume filtra la luce, ammorbidisce sia le forme che i colori.

Il paesaggio assolato cetro-mediterraneo, Giuseppe Burgio se lo porta dentro. Non ha più nemmeno bisogno di vederlo per dipingerlo, ormai fa parte del suo patrimonio genetico. Una pittura dal deciso accento siciliano, dato da un retaggio culturale radicato nella gente dell’isola.

Una cultura che spazia dall’esaltazione decorativa di origine moresca, ai cromatismi intensi dell’artigianato tradizionale, alla grafia intensa e corposa di Guttuso e Migneco. Dominanti cromatiche costituita da colori puri, dominanti segniche determinate dalla descrizione della natura e dei suoi prodotti, puntualmente definiti, perfettamente riconoscibili al primo sguardo, anche se alterati da una ipermnesia magnificante, indotta dal ricordo e forse dalla nostalgia. Sensazione che colpisce in particolare quando si guardano gli ulivi, che, con le loro intriganti contorsioni, sono gli alberi più “artistici” ed espressivi che esistono in natura, questa natura che tante volte si diverte a precedere le scelte stilistiche, in chiave di espressionismo informale, di quegli artisti protèsi ad una interpretazione della realtà che vada oltre i soliti schemi accademici del linguaggio pittorico. In arte la natura non può essere semplicemente imitata o” trascritta” se prima non è stata scomposta e ricomposta; non può essere solo osservazione ma sperimentazione incessante.

Giuseppe Burgio, artista vero, non si è limitato, in un’ottica di sfruttamento del successo, a proseguire sulla strada della descrizione espressionista di un mondo che gli è caro, ma, negli ultimi tempi, ha voluto coinvolgere maggiormente l’osservatore nel suo lavoro di ricerca. Ed ecco che si impegna in un ciclo pittorico dove la simbologia e l’allegoria del “rifiuto” sono il tema dominante. Dal rifiuto industriale, al rifiuto solido urbano, al rifiuto umano, sono tutti elementi coi quali l’artista cerca di attrarre l’osservatore nel labirinto magico della “creazione” condivisa, coinvolgendolo nella percezione e nella messa in chiaro del materiale simbolico. Con questa operazione l’artista si avvale degli elementi dell’informazione, della percezione visiva e della psicologia sperimentale, senza per altro limitare o diminuire il valore dell’impianto storico-artistico di uno stile consolidato, che già vive di una sua storia, anche se proiettato verso nuovi orizzonti di ricerca.

L’amicizia che mi lega a Beppe Burgio ha i connotati della rapidità, una specie di visto e piaciuto tra un momento e l’altro del suo andare assiduo dall’Emilia al Veneto, al Friuli dove appunto l’ho conosciuto durante una tappa fugace: Anche nell’aspetto fisico, Burgio propone di sé elementi di rapidità: asciutto, sintetico nei tratti affilati del viso, sgusciante nei movimenti, lo sguardo nobilissimo. Quello che più mi ha convinto in questo nostro rapporto fortemente rateizzato è stato lo scoprire che egli si è tuffato nella vita con l’ecclettismo di un acrobata attingendo qua e là quello che gli piaceva, musica, letteratura, poesia e pittura.

Ecco la pittura. Nella pittura egli ha trovato sicuramente la sua vocazione più precisa. Il suo girovagare quasi frenetico non lo rende ansimante, non gli impedisce di mantenere in tensione il filo dell’ispirazione.

Incominciò da ragazzo con gli schizzi fissati sull’album di carta Fabriano, poi proseguì con le tele e le incisioni a dipanare la matassa dei sentimenti e delle emozioni che fluivano dai pastelli colorati e dai pennelli, assumendo forme nervose pervase da una drammaticità solare.

Burgio è siciliano, nisseno, nel mondo della sua adolescenza e della giovinezza hanno preso consistenza crescente atmosfere d i un ambiente come triturato dentro una luce accecante che non lascia scampo: la sicilianità come elemento fondamentale della anamnesi artistica, come passaporto, carta d’identità e carta di credito. Certo, questa sicilianità assume in Burgio un significato e un valore prorompenti, non è soltanto un richiamo ai segni abbaglianti dell’età verdissima nei quali sono affiorati la sua essenza esistenziale e l’amore per l’arte, ma è uno stato d’animo nodoso, complesso e nello stesso tempo esemplarmente lineare. Va detto subito, nell’arte di Burgio non vi sono né follie, né fobie, c’è l’indifferenza per tutto quanto non attenga al vigore di una rappresentazione drammatica della realtà, si tratti di figure che paiono scavate col bulino dentro una materia nella quale si specchiano millenni di storie sofferte, agre, in cui si fondono amore, paura, fierezza e rancore, come di paesaggi di alberi, di foglie colti nella loro ansia di cielo e di luce.

Una pittura evidente, senza mediazioni e sotterfugi, per niente furba, un rimando spontaneo all’immutabilità eterna del tempo e alle memorie storiche delle cose. Segni senza perplessità, decisi e inequivocabili come sentenze perentorie dentro la turgescenza dei colori. Burgio ha stipato nell’anima questo bagaglio di sensazioni, ricordi e stimoli primordiali e se l’è portato in giro per l’Italia e per il mondo. In macchina assieme alle valige ci sono nel bagagliaio tele, pennelli e colori che trasformano in ateliers improvvisati le camere d’albergo così asettiche e impersonali, alle quali approda magari per una notte.

Guardando i suoi quadri si capisce che per lui la pittura rappresenta un’urgenza incontrollabile, una specie di raptus orgiastico il cui punto di riferimento è la luce del sole, il sole speciale affettuoso e minaccioso di una Sicilia incubata nel profondo, metabolizzata, sublimata nell’ideale.

Negli anni 60 incontrai gli astratti grattacieli, i coloratissimi colpi di pennello su tele intensamente maculate, le sagome stilizzate, le realtà surreali e stimolanti, gli eclettici arabeschi compositivi, le grafiche eccellenti di un giovanissimo artista nisseno: Giuseppe Burgio. Di lui scrissi tutto il bene possibile perché soltanto tutto il bene possibile si può esprimere di un pittore definito allora “positivamente emergente”, ma già dotato di un talento non meramente potenziale, ma concretamente futuribile e propositivo. Vidi giusto. Oggi, allo spirare dei sei lustri da quel primo incontro, riscrivo di Peppe Burgio nella felice riconferma di un giudizio critico nei confronti di un talento unanimemente codificato. È mutato il suo modo di dipingere. Ma ho ritrovato intatti tutti i caldi contenuti pittorici delle sue opere nell’antiaulica atmosfera di corposi discorsi intimistici che penetrano benissimo nel razionalismo figurativo che l’artista vuole e riesce esprimere. C’è poi una gioiosa e “sicilianissima” esplosione del colore ad arricchire affreschi ed immagini di istintiva bellezza cromatica. Alberi, paesaggi, volti, descrizioni panoramiche di tetti, di case, di cieli sono interpretazione di un espressionismo romantico che svela e rivela la riflessione passionale di Burgio sui temi che egli predilige e che traduce con grande perizia nel disegno e nella coerenza narrativa dei soggetti e degli oggetti dipinti, il tutto a ribadire l’equilibrio essenziale tra l’ispirazione e la figura nell’evocazione reale, mai canonica, di un mondo strettamente legato e connesso con le assonanze vitali dell’Autore. Da individuare un magnifico rapporto tra l’artista e l’ambiente, tradito in rigorosa ed intelligente esecuzione del lirismo pittorico che Burgio realizza in modulismi artistici di verghiano verismo. Linee e volumi (al di là di sterili simbolismi) aderiscono infatti con ammirevole continuità veristica al compositum d’insieme nel riscontro di una osmosi analitica ed empirica tra studio ed ideazione, tra interiorità intellettuale ed impeto umano. Il Burgio non mistifica i messaggi, né adultera il monologo emozionale nel rappresentarli. Rimane integro infatti il suo costante dialogo con la sicilianità che si porta dentro e che converge in sintesi descrittiva secondo una modulazione cromatica viva e sanguigna nella variopinta tavolozza dei paesaggi, dei volti, delle sue antiche e ricorrenti “finestre” aperte su un mondo apparentemente conosciuto, ma ancora tutto da scoprire.

Peppe Burgio rifugge da racconti favolistici avendo superato da tempo le tematiche astratte, eppure i toni di una palpabile poesia pittorica sono presenti in tutte le sue opere. Gli elementi della sua pittura, dagli alberi ai cieli, ai volti, alle distese verdeggianti, costituiscono primi piani d’autore nei quali tristezza, squarci di serena contemplazione, sconfitte e ritorni alla vita sono attuali protagonisti del nostro tempo e del nostro modo di “vedere”, di “pensare”, di “esistere” ed è personalissima questa genuina maniera del comunicare con gli altri attraverso gli universali canali del linguaggio pittorico che non è soltanto frutto di un elaborato mestiere, ma galattica compenetrazione dei nostri sentimenti e nei segni più veri del nostro essere isolani, con i nostri colori, con le nostre contraddizioni, con le nostre esaltazioni, con le nostre miserie, il tutto nell’estetica ricerca di cromatismi essenziali che solo un vero artista siciliano sa realizzare e donare. Ed in questa direzione, al di là di ogni rituale opinione, Peppe Burgio è un pittore siciliano al quale va tutta la nostra gratitudine.

«Ho della mia cittadina natale, al centro della Sicilia, dove trascorsi la mia fanciullezza e poi la mia adolescenza, dei ricordi vaghi; ma alcuni mi rimangono come impressioni fotografiche, come impressioni di istantanee, e questi sono nitidissimi: sento perfino le voci delle persone, le immagini delle quali si muovono nette come se le avessi davanti».

Così lo scrittore e drammaturgo Pier Maria Rosso di San Secondo che viaggiò per l’Europa, visse a lungo in Toscana e subì il fascino del settentrione, evoca Caltanissetta.

Alle voci e alle immagini Rosario Assunto, tra i più grandi studiosi di estetica del Novecento, aggiunge altre impressioni, gli odori e i sapori della sua città: «Da noi mi sorprendo a dire tante volte, dopo più di trent’anni, magari confrontando un odore o un sapore, quando la luce delle stagioni ha l’effetto della famosa “madeleine” proustiana. Da noi, in questo principio d’estate, magnificando, a fine tavola certe piccole pere (ma si coltivano ancora?) chiamate “piridda” o “pira cira”: che avevano, appunto, il colore della cera vergine, ed una loro indimenticata dolcezza; o in agosto, quando mi assale nostalgia delle pesche-noci (“sbergi” nel nostro dialetto di allora) di cui la varietà più pregiata aveva color d’avorio con qualche bionda zona di miele, e il profumo era come di moscato...» Come Burgio, anche Rosso e Assunto erano nisseni emigrati che si sono portati addosso l’amore per la propria terra fatto, appunto, di voci e di immagini, di odori e di sapori cristallizzati, come se il tempo si fosse fermato. «E questo è un amore che sol chi lo ha provato può intendere ... L’emigrante è un uomo che è sempre qui e altrove nello stesso tempo e l’altrove è il paese della memoria, dove gli alberi fioriscono in un altro modo».

Già, gli alberi! Guardando gli ulivi, le messi, gli scorci del paesaggio agrario schizzati dalle vigorose e insieme lievi e luminose pennellate della pittura di Giuseppe Burgio, il richiamo all’altrove come luogo della memoria è immediato.

Se è difficile per l’uomo rimuovere la memoria, è impossibile per un “siciliano di scoglio” qual’ è Giuseppe Burgio che, diversamente dai “siciliani di mare aperto” – una minoranza capace di spingersi al largo e di adattarsi anche nei luoghi più lontani – non è riuscito a trapiantare la sua Sicilia fuori dal suo cuore e, ancora dopo quarant’anni che ne è lontano, pur vivendo in una regione bella, civile e accogliente come l’Emilia, non ha reciso il cordone ombelicale che lo lega alla sua Isola. Per Burgio la Sicilia non ha una dimensione mitica; è una presenza reale e la pittura che la evapora non ha un impatto onirico, ma realistico, d’un realismo interpretato, depurato da ogni cascame oleografico ed espresso attraverso un segno maturo, classico, “siciliano”. Con una formula icastica, potremmo dire che Burgio “dipinge in siciliano”. I suoi quadri nascono dalla stessa nostalgia che rintracciamo nell’opera lirica e pittorica degli artisti siciliani emigrati, ma pur sempre abbarbicati allo scoglio. La Sicilia a cui, ormai vecchio guardava, da terre lontane, il poeta arabo-siculo Ibn Hamdis «vuote le mani, ma pieni gli occhi del ricordo di lei». La Sicilia solare dagli stessi vividi colori degli olii di Burgio: Un paese a cui la colomba diede in prestito il suo collare, e il pavone rivestì del manto delle sue penne. / Par che quei papaveri siano vino e i piazzali delle case bicchieri.

È l’Isola della memoria, quella agreste e contadina non ancora contaminata e devastata da una modernizzazione selvaggia e anonima, simbolo di una condizione esistenziale carica di contraddizioni, metafora,

perché «qua – scrive Gesualdo Bufalino – tutto è dispari, mischiato, cangiante, come nel più ibrido dei continenti». Epifania della sua sicilianità è la pittura di Giuseppe Burgio, con le implicazioni culturali che ne rendono affascinante il percorso artistico intrapreso e sviluppato nella fedeltà all’identità siciliana orgogliosamente esibita e avvertita non come limite periferico, ma come pulsione a un discorso creativo universale.

El viento azota los olivos, se devana sobre los hilos del trigal sin doblegarlos nunca y barre las nubes rojas de la tarde sobta la montanas de una Sicilia que dejò en Goethe la impression de un desierto de una “fecundidad monotòna”.

Giuseppe Burgio pinta los campos que aprendiò de nino (sabia escucharlos, leerlos, decifrarlos).

Esteben cargados de relatos, mitos y legendas localizables en esas hierbas verdes tornadar al amarillo entre esos arboles crecidos desde el sufrimiento como se fueran hombres guardianes del campo. Pero no los campos actuales, sino las damas y los caballeros de la Sicilia de los Moncada de Fraga, hacia 1600, cuando el oro era el trigo. Y ahìquedan plantados en esos cuadros extraidos de la memoria, sonàmbulos.

Sin embargo, Burgio no es un romantico, sino un “Expressionista alemàn” y presenta con fuertes colores figuras humanas convalecientes del mal del alma: el desorden, el vicio y la acumulation, no tanto como un problema sobrevenido, sino como la respuesta del hombre al mundo, acumulando cosas que le dejan vaciò.

No faltan alusiones explìcitas a la gente sin papeles, con el presente bloqueado, ni a mujeres extranieras rehenes de proxenetas, recluidas en un quarto.

Hay un realismo alègorico, que se muestra también en los Tetti morti, bodegones a la intemperie, suma de objectos caìdos sobre un tejado: conchas de herizos marinos, la flor de girasol, botellas, zapados, libros, corbatas, un trompo infantil, una plancha, una lata, un molinillo.... Haì quiere estar representando todo el mundo, el mar, el campo, la infancia, la convenciòn social, el vicio, la moda y la tecnica.

A veces porel Tetto morto cruza silencioso un gato nefro que convoca a su alreador a los colores puros.

Giuseppe Burgio homenajea als maestros Kisling, Modigliani o Rivera, y presenta figuras cargadasde melancolia y de silencio, que conviven con los olicos.

«Voglio bene ai vecchi alberi / i vecchi alberi valetudinari sformati da mostruose spaccature, che a notte tossiscono sinistramente i vecchi alberi che stendono i rami contorti / e parlano e fanno nell’aria gesti ridicoli e folli...»

Questi versi di Calogero Bonavia mi tornano alla mente nell’osservare con quale affettuosa attenzione e con quanta tenerezza Giuseppe Burgio si accosta in molti dei suoi lavori agli alberi, soprattutto agli ulivi che tornano, evocatori di smarriti si lenzi, in più di una tela.

Non è che nella produzione di questo pittore difettino altri temi o interessi come, ad esempio, un «piccolo branco di bianche mura che sale eternamente sul monte per cogliervi il sole appena sbocciato»; vi è, a questo proposito, una minuta schiera di piccole case dai tetti bruni per via della sera, e uno spicchio di luna che, come una barca bianca, cola a picco nel cielo in tumulto.

Non mancano figure muliebri, colte in un’intimità malinconica, né nature morte, fragranti di frutta, sulle quali soffermarsi per cogliere l’armonia della composizione ed il nitore cromatico assieme al misurato impiego di colori caldi – accesi – portato di una mediterraneità sempre in agguato, ereditata con il latte o col primo sangue; non mancano oggetti d’uso quotidiano che nell’arte avvertita e sapiente di Giuseppe Burgio trovano promozione e riscatto.

Ma è la presenza degli alberi, degli ulivi visti, come sarebbe piaciuto a Monet, sotto luci diverse nelle diverse ore del giorno, che torna ad inquietarci suscitando emozioni cui non è estraneo un religioso cordoglio, e se ci ricorda i versi di un poeta che c on Giuseppe Burgio (e con chi scrive) condivide origini nissene, ci dice pure come il tema risulti per molti pittori nostrani un momento di arduo cimento, non soltanto sul piano squisitamente tecnico dell’arte pittorica, in quanto relato all’aspetto spirituale di ogni arte ne rivela la natura metafisica. Un albero non è più lo stesso albero se muta la luce che lo investe, essa è mutevole come l’Euripo di cui favella Apollinaire, come la stessa vita. Ed è la luce, per l’appunto, che si fa complice dell’artista i n tavole sempre gradevoli e nell’impegno che l’artista assume nei confronti della propria arte e con sé stesso in una prova di maturità pittorica ed umana.

A tale maturità Giuseppe Burgio perviene senza lasciarsi distrarre dall’incalzare di mode di breve momento, come attesta il suo iter di artista che, ancora una volta, con lavori sempre più convincenti, rende visibilità al concetto astratto di “bellezza”, soprattutto in quelle tavole dove la nostalgia tende a farsi racconto sommesso ed accorato (gli ulivi a guardia di disertati campi di grano) che canta le finestre e le porte serrate di un paese rivisitato dalla memoria.

«Per cambiare il mondo bisogna cambiare il modo di guadarlo», diceva spesso il fotografo Luigi Girri. È la prima associazione che mi viene in mente passando in rassegna qualche decina di fotografie dei quadri di Giuseppe Burgio sparsi nelle numerosissime case dei collezionisti privati. Guardo quelle istantanee per farmi un’idea dell’insieme della sua opera giacché, ovviamente, “dal vivo” ho potuto vederne solo una piccola parte, nel corso di una sua esposizione in una galleria d’arte e poi durante una mia visita a casa sua. Non so se Giuseppe ha mai desiderato cambiare il mondo, in modo fattivo. Forse vorrebbe vederlo cambiato, a giudicar dal lampo di malinconia che gli attraversa gli occhi mentre mi sta dicendo «dipingo le cose come vorrei che fossero...»; di sicuro il mondo lo cambia lui mentre dipinge e dipingendo trasfigura il reale.

Sì, il suo sguardo è diverso; non rivaleggia con l’obiettivo di una macchina fotografica, vale a dire non si appoggia all’occhio che registra e poi restituisce corredato del proprio personale sigillo quel fenomeno coloristico e luminoso che è il mondo oggettivo, come facevano gli impressionisti e come fa chiunque esplori e interpreti la realtà con un pennello in mano. Giuseppe dipinge in un altro modo: getta in un angolo le stampelle sensorie e si serve del suo occhio interiore. Non da esploratore: lui si fa palombaro. Palombaro di se stesso, del proprio immaginario, ridiscende a guardare i fondali, le barriere coralline, i paesaggi dell’anima; dove certo ritrova tutte le percezioni dei sensi, ma in forma di ricordo e perciò già filtrate da emozioni, già intrecciate a risonanze interiori, impregnate del suo atteggiamento spirituale nei confronti della realtà. In questo, è un tipico rappresentante dell’espressionismo, corrente in cui peraltro si riconosce con molta consapevolezza e determinazione. Giulio Carlo Argan definisce l’espressionismo «un atteggiamento volitivo» e «un movimento realista», realista non nel senso di un banale verismo: qui, citando ancora Argan, «al realismo che capta si contrappone un realismo che crea la realtà.

Crea la realtà; vale a dire: ricomincia dal nulla, decide – con uno sforzo di volontà – di colmare un vuoto, una mancanza. E viene da chiedersi: che tipo di mancanza, che tipo di vuoto? Qualcosa di ancora vuoto, oppure ormai vuoto? Quella realtà visionaria che si vede dentro e che si vorrebbe ritrovare fuori, è una realtà già scomparsa o una realtà non ancora esistente? È pura nostalgia o desiderio virtuale?

Cerco la risposta guardando i paesaggi di Burgio: panorami mediterranei, talvolta – raramente – padani; distese marine o prative, cieli, onde, gabbiani, campi di grano e di papaveri, uliveti, muretti a secco, e altri fiori, e altri alberi. Ma prevalgono gli ulivi, numerosissimi – ora immersi nel verde acerbo del grano appena germogliato o nel giallo vangoghiano del grano maturo, ora incastonati tra muretti a secco o disseminati su campi a terrazza – e paiono, tutti quegli ulivi, una sorta di categoria totemica, nell’opera e nella vita di Burgio. Fatti di segni incisivi e di colori forti, colori magari arbitrari e improbabili ma sempre suggestivi e puntuali nell’indicare con quelle accentuazioni cromatiche una ben determinata emozione. Anzi, una vasta gamma di emozioni che nel variegato ventaglio dei dipinti spaziano dalla dolcezza dei colori pastello all’inquietudine o angoscia dei colori forti, violacei e violenti, lividi e burrascosi.

Ed ecco un’altra associazione farsi avanti: una canzone. Le parole di un cantautore. Ricordate Il vecchio e il bambino di Guccini? Mentre camminano insieme «incontro alla sera», il vecchio racconta al bambino il mondo di un tempo, la natura con le sue stagioni, i suoi ritmi scanditi all’unisono con quelli dell’uomo. Ed esorta il bambino a visualizzare le sue descrizioni: «immagina i frutti e immagina i fiori e pensa alle luci e pensa ai colori...» Il bambino ascolta trasognato e poi, scambiando le nostalgie del vecchio per una favola, gli dice: «Mi piacciono le fiabe, raccontane altre...» L’associazione non è casuale: nel lavoro artistico di Giuseppe io intravedo anche l’ostinazione delle fiabe, la tenacia dei loro eroi fedeli sempre, qualunque cosa accada, o non accada, al potenziale che si portano dentro – il potenziale di bellezza, di amore, di armonia – e che mai smettono di cercare fuori, mai rinunciano a voler realizzare. Anche qui si ripete quell’atteggiamento volitivo di cui parla Argan, e se liberiamo la fiaba dal cliché che la vorrebbe relegata alla sterile seppur amabile fantasticheria e le restituiamo il suo significato originario, quello della narrazione di archetipi umani, della descrizione metaforica dei grandi capisaldi della nostra esistenza, se insomma, come dice il poeta slovacco Milan Rufus, accettiamo il presupposto che le fiabe non sono nate alla stregua di ninne nane, per addormentare i piccini, ma sono state create come parabole capaci con la loro potenza simbolica di risvegliare i grandi, posso ben dire che nei dipinti di Burgio vi è anche un che di fiabesco. E di borghesiano: è come se Burgio uomo incontrasse Burgio bambino e ricreasse per lui il mondo della memoria. O viceversa (già: chi è che ricrea quel mondo? l’uomo? oppure il bambino di un tempo? chissà: mentre la lontananza si tinge di azzurro, come diceva Leonardo da Vinci, la memoria s’intinge nel mistero, aggiungo io, convinta che la percezione del mistero dell’esistenza umana sia il fondamento di ogni gesto artistico). E allora poco importa se quella esortazione del personaggio di Guccini e delle pennellate di Burgio sia l’espressione di una nostalgia per qualcosa di perduto o di un desiderio di qualcosa mai avuto; ciò che conta è espressione e l’esortazione che contiene: immagina! Immagina e immaginando sforzati di guardare in modo diverso; immagina e immaginando renderai il mondo diverso.

Se nel sintetizzare il panorama classico emerge il concetto di un’arte in cerca di armonia, l’espressionismo invece è visto spesso come sinonimo di deformazione: la deformazione di taluni aspetti della realtà per accentuarne valori espressivi ed emozionali. Nel caso di Burgio, più che di deformazione io parlerei di ricomposizione, di ricostruzione, giacché mi pare che sia proprio lei – la realtà – ad essere deformata. Deformata, alterata, travisata, imbarbarita, stridente o muta, in ogni caso spezzata e spezzettata in mille e mille schegge puntute, minacciose e incomprensibili. Burgio raccoglie quelle schegge impazzite, minuti frammenti della realtà, tasselli sparsi di un puzzle scomposto, e li rimodella, li affratella agli elementi naturali, li impone colleganze e significati – affettivi e morali – e così trasfigurati li inserisce in una nuova totalità, ora comprensibile e fruibile.

La pensatrice Simone Weil, dopo un lungo tuffo nella quotidianità concreta e “operosa” del consorzio umano, ne è riemersa affranta dicendo: questo mondo è inabitabile. L’arte, specie se visionaria, talvolta può raggiungere l’effetto contrario: rendere il mondo di nuovo accogliente – almeno per un attimo, ed è già tanto – riavvicinandolo alla sua configurazione originaria o auspicabile, ridando un senso alla realtà. Un senso, lo spessore, il calore, la bellezza, la speranza, il “c’era una volta” della fiaba trasformato in “c’è ancora”, può esserci ancora, volendolo davvero. Insomma, un lieto fine messo all’inizio a fare da sprone, un lieto fine fatto di immagini e colori che scaturiscono dal più profondo e inesauribile dei pozzi, che è l’interiorità dell’uomo, e perciò vero, genuino, niente affatto zuccheroso o gratuito ma sofferto, a lungo cercato e faticosamente conquistato.

Se vogliamo usare dei riferimenti universalmente conosciuti, è come se Burgio fosse partito dal Grido di Munch per approdare alla Gioia di vivere di Matisse. Ossia, dai visi dolenti nel suo ciclo delle Madri, datato anni Sessanta – dove a trasmettere il dolore e la disperazione non sono bocche spalancate ma occhi ed espressioni dei volti, talvolta anche soltanto il colore, il nero del carboncino o il rosso talmente carico e sanguigno che sembra gonfiarsi sulla tela – alla serie di ulivi degli ultimi quindici anni: ulivi in qualche modo antropomorfi, condensatori di emozioni o posture esistenziali tutte mane. Contorti, nodosi, talvolta sfregiati da fenditure cavernose, saldamente ancorati alla terra e che tuttavia sembrano danzare nel vento, protesi verso il cielo, e nutrirsi dei sogni o del cielo stesso, con quelle loro chiome di un blu da mondo onirico o di un celeste che pare abbia assorbito – come nella realtà le foglie coriacee dell’ulivo assorbono l’acqua – piogge trascendenti, indefinibili e tuttavia immediatamente percepibili.

Così, guardando e riguardando questi dipinti mi convinco che anche Giuseppe Burgio va in cerca, e da sempre – come i classici, sebbene con tecniche e stili ben diversi – di un’armonia universale (del resto, con i classici Giuseppe ama misurarsi anche direttamente, “ridipingendo” qualche loro capolavoro inserito in un contesto diverso,

come testimonia il ciclo dei dipinti dedicati alla Sicilia ai tempi dei Moncada: qui, è impossibile non pensare subito a Velàzquez).

Dunque, la possibile armonia: Giuseppe la cerca miscelando la sua sicilianità con lo slancio vitale di quel movimento tedesco dal nome più che eloquente: die Brücke, il ponte. Da un lato vediamo la luminosa e quasi pagana solarità panica della sua isola, il potente richiamo alle radici, a quella terra della memoria ancora incontaminata, agreste e contadina, povera di mezzi ma ricchissima di profumi, sapori, colori, suoni, atmosfere indimenticabili; dall’altro lato percepiamo il frutto della sua adesione alla difficile sfida degli espressionisti tedeschi, quella che tende a ripristinare la pensosa circolarità tra il dentro e il fuori, ad animare la comunicazione tra il soggetto e l’oggetto, tra l’interiorità e il mondo esterno.

A riprova che per Giuseppe l’espressionismo non è una categoria storica ma un atteggiamento dello spirito vi è un “dettaglio”, riguardante la sua attività di artista, che mi ha molto colpita. Un dettaglio, ma a mio parere tutt’altro che secondario: lui non ha un atelier. Per scelta, dipinge nella casa in cui vive (o nelle camere d’albergo, quando è in viaggio); vale a dire, laddove il contatto con le cose è ininterrotto e diretto, immediato, laddove pulsano gli affetti con i loro gesti quotidiani, con i loro slanci e le loro idiosincrasie, le sicurezze o le ansie, i momenti di felicità o di lacerazioni, laddove insomma si estrinseca tutta la gioia o la pena di vivere. Certo, la casa può essere considerata una sorta di rifugio, di grembo protettivo (e così si potrebbe spiegare anche quel pizzico di romanticismo che sembra permeare i suoi dipinti giacché, come scrive Louis Aragon, «solo il normale è poetico»...); e, tuttavia, a differenza di uno studio allestito per null’altro che l’atto di dipingere, l’abitazione è un luogo che costringe l’artista a misurarsi sempre con l’uomo. Diciamo: ad essere un artista a misura d’uomo.

L’uomo, con la sua profondità e i suoi abissi, viene pienamente rivelato nelle figure umane e nei ritratti: nella densità espressiva del già citato ciclo delle Madri, o in quello dei Moncada, con la sua sequela di volti dagli occhi sgranati che ricordano gli sguardi spiritati delle figure greche. E, ancora, nei dipinti in cui le deformazioni fisionomiche puntano il dito contro le devastazioni della storia (come in Mauthausen, del 1961, dedicato all’Olocausto) o contro le storture di un’organizzazione sociale (come nelle figure dei zolfatari siciliani, sempre degli anni Sessanta). Sono pennellate di puro orrore – orrore per l’infamia di un programmato annientamento, di morte “elevata” a sistema scientifico, e poi orrore per il degrado esistenziale subito a causa di una data condizione sociale – orrore che sembra appartenere sia ai volti dipinti che alla mano che dipinge, con uno sfumato parallelo percettivo a segnalare la differenza tra la pittura e il pittore: lì, tra linee e grumi di colore, emerge una muta accusa; qui, dietro alla mano che crea, sembra celarsi un atavico senso di colpa, semplice e inconfessabile colpa d’essere uomo, di far parte del genere umano capace di opprimere e di sopprimere il suo simile con una sconvolgente quanto espansa costanza spazio temporale. Quindi, più che dalla volontà di una denuncia sociale, queste opere sembrano ispirate da una sorta di peso orfico, dallo sgomento di fronte a quel nefasto “eterno ritorno” della violenza dell’uomo sull’uomo e dall’esigenza di superare la propria personale impotenza e dire, laddove individualmente nulla si può fare, dire almeno, farsi portavoce dei senza voce, cantore delle vittime, quasi a volerle riportare in vita dando loro, per l’appunto, un volto. Un volto e una forza espressiva, seppure postuma, che possa riscattare la loro sofferenza e il nostro disagio nel conoscerla, quella sofferenza. Del resto, lo diceva già Nietzsche: «Abbiamo l’arte per non morire a causa della verità».

Ricordate il Ritratto di Nietzsche dipinto da Munch? quella impressione, conturbante, che gli occhi di Nietzsche siano rivoltati a 180 gradi, che cioè il filosofo tedesco stia guardando non già il mondo fuori bensì quello dentro di sé? Una sensazione analoga la si prova visionando taluni ritratti di Burgio; e forse è inevitabile, forse dai primi decenni del Novecento, dalla comparsa della psicologia e della psicanalisi in poi, la ricerca di una spiccata soggettività è intrinseca ad ogni gesto artistico che contempla il volto umano: su quel determinato volto, che ne sia consapevole o meno, l’artista apre una finestrella sull’interiorità. Mentre il ritratto classico tendeva per lo più a rappresentare l’individuo ideale, e perciò atemporale ed emblematico, ora il ritratto diventa la sintesi del contingente, di uno stato d’animo, di un’emozione o un temperamento squisitamente personali, di un sentimento o un vissuto che si deposita nei lineamenti, negli occhi, nelle rughe d’espressione.

Sempre Munch, nel suo Diario, scriveva: «Non si devono più dipingere interni di case, con gente che legge e donne che lavorano a maglia, ma creature viventi che respirano e sentono, soffrono e amano... La gente comprenderà che vi è qualcosa di sacro e si leverà il cappello come fosse in chiesa...» Dunque: accanto alla carica emotiva fa capolino una certa forza cosmica, si deposita nell’impasto dei colori e nell’intreccio delle forme e ci

parla del mistero dell’esistenza e di quanto ogni singola esistenza sia preziosa e insostituibile, ogni singolo volto unico e irripetibile... Questo inno alla vita in Burgio è molto evidente nei ritratti di donne degli anni Ottanta e Novanta – fase per così dire pacificata, decisamente addolcita rispetto alla crudezza dei decenni precedenti, all’empatia angosciosa di quella sua “spinta orfica” che trasfigurava i volti in grida interiori portate in superficie. Qui, è un’epifania di vitalità, una lunga scia di carpe diem emozionali che induce, in chi guarda, a volersi misurare con quei volti, a riconoscere, o forse condividere, le emozioni che esprimono, quasi fossero amiche a cui dare ascolto (è trasognata la Donna con scialle azzurro? è stupore, quello di Paola? è smarrimento, quello delle Gemelle? ha paura, la ragazza di Maternità?) Ci sono ritratti gioiosi o inquietanti, gravi e grevi o minuti e fugaci, impietosi o teneri; i loro colori passano da vividi e densi a tenui e fluidi, quasi evanescenti, i segni da forti e complessi a pochi tratti delicati, appena accennati; e tuttavia, in tutti questi ritratti vi è una costante (almeno così sembra a me): sono tutti colmi di qualcosa che evoca l’attesa. Se fossero pagine scritte, anziché dipinti, sarebbero pieni di domande e di punti interrogativi.

Burgio, pittore italiano, è anche erede di Leonardo e deve aver fatto suo qualche assunto degli studi leonardeschi applicati al ritratto giacché, assieme alle emozioni momentanee, vuole rendere manifesto anche il carattere permanente delle sue figure. Aggiungere cioè l’ethos al pathos, cucire l’anima al corpo, miscelare l’arte con la vita e ricavare dall’unicità di un dettaglio – uno sguardo, un sorriso, una smorfia di dolore – la costante universale e universalmente valida. E forse è proprio in questo che consiste quel senso di attesa: potrebbe essere l’attesa che si riveli un senso – il gioco di parole rende perfettamente quella impressione altrimenti inafferrabile – il senso nascosto dell’esistenza umana. E’ come se ogni ritratto di Burgio tendesse a diventare una sorta di Dorian Gray, moltiplicato di carta in carta e di tela in tela, un Dorian Gray che assume su di sé le tracce di vita che l’uomo cancella o nega, un Dorian Gray che riflette tormenti, nefandezze, prevaricazioni, logoramenti, ferocia, banalità tragica del male, errori terrificanti di chi si convince che il fine giustifica ogni mezzo, bellezza svuotata di vita (con bene in vista i ferri chirurgici che plastificano i volti e la realtà); ma anche, a differenza del personaggio di wildeana memoria, un Dorian Gray generoso di indizi di innocenza, di possibile armonia, di dolcezza struggente. Insomma, un Gray che trasuda vita e le sue metamorfiche sfaccettature laddove, nella cosiddetta realtà, l’uomo resta per lo più statico, nonostante la sua folle frenesia, immutato, nonostante gli eccessi e le rughe (e le rughe combattendo, come se l’erosione del tempo sull’epidermide fosse il problema maggiore che abbiamo). Così, se Gray di Wilde è interpretato come allegoria del rimorso, quello di Burgio potrebbe essere definito allegoria del rimosso: di tutto ciò che l’uomo ignora o trascura o rinnega, avvinghiato agli schemi stereotipati che vorrebbe rassicuranti (e non lo sono) e impermeabile tanto alla tragedia quanto all’autentica gioia.

Esemplificativo di questa visione “grayana” del mondo mi pare L’agguato, un dipinto di Burgio del 1962, quintessenza della desolazione: da un muretto a secco, tra accastellate pietre squadrate, spunta il busto di un uomo, la fronte appoggiata ad una mano, nell’altra mano stretto un fucile. Non si vede il volto e il cappello calato sulla testa china ha lo stesso colore, azzurro cobalto, del mare che s’intravede sullo sfondo, e sembra che una minuscola pozione di quel mare riempia quella testa. Per un’associazione comparativa, dalla mia memoria emerge un verso del poeta ungherese Jozsef Attila: «Noi stiamo su un monte di diamante ma abbiamo ciottoli nelle tasche...» L’uomo si porta nel cervello un metaforico mare, immenso, sconfinato, un mare di possibilità infinite, ma quel fucile, quello stare in agguato, fa pensare che ciò che del mare meglio e più di frequente gli riesca di emulare è un catastrofico tsunami (mentale, ma non solo). L’effetto di un simile atteggiamento esistenziale lo può riassumere una natura morta dipinta quarant’anni più tardi, nel 2003, dal titolo Le apparenze: una giacca infilata sullo schienale di una sedia, sullo sfondo un tavolo con sopra sparsi alla rinfusa alcuni oggetti: un telefono, una bottiglia, un posacenere e diverse cravatte snodate. La giacca – peraltro ancora di un vivido azzurro, ancora del colore del mare – sullo schienale sta ritta, ritta ed abbottonata, e quella posizione fa da innesco a lampi di spiazzamento: pare di vedere su quella sedia non una semplice giacca ma un uomo, uomo senza testa (il mare riversato dalla scodella cranica su quel capo d’abbigliamento? le apparenze del titolo come la sola cosa che resta del pensiero?). Le cravatte invece, di diversi colori, a questo punto sembrano suggerire che a quell’uomo acefalo resta ancora una libertà: quella di scegliere la tinta del cappio da annodarsi al collo.

Le cravatte spiccano ovunque, nelle nature morte di Burgio: coloratissime e attorcigliate tra barattoli vuoti e telefoni rotti, tra bucce di banana o trecce di aglio, e scatolette, bottiglie, pennelli, libri, sigarette, carte da gioco, vassoi da frutta, palline da tennis: un groviglio senza fine di oggetti dismessi tra cui quelle cravatte, come già gli ulivi

dei paesaggi, sembrano assurgere a totem (in questo caso però con una connotazione decisamente negativa). Le troviamo persino sui tetti, le cravatte, adagiate sulle tegole tra altre spente costellazioni di cose – lattine, quaderni, attrezzi di lavoro, scarpe, bambole rotte – o svolazzanti in aria come farfalle bislunghe simboleggianti il superfluo, lo stile di vita all’insegna dell’usa e getta, l’ansia del possesso (sinonimo, credo, del citato cappio al collo). Per questo ciclo di dipinti Burgio ha una definizione piuttosto ossimorica: “del realismo allegorico”. Ma è indubbio che quel variopinto e sovrabbondante assommarsi di cose rifletta la realtà (sebbene nel quotidiano per lo più ordinata dietro le innumerevoli ante degli armadi o celata, a poco a poco, sotto il coperchio dei secchielli della spazzatura) ed è altrettanto evidente l’imperativo morale che quei giochi combinatori di immagini racchiudono. «L’arte non è quello che si vede, l’arte è nella lacuna», diceva Marcel Duchamp. Nella lacuna e in quel ponte invisibile che unisce le scelte estetiche alla dimensione etica.

La materia espressiva affonda in quella esistenziale anche nel ciclo “delle realtà virtuali”. Sono dipinti realizzati dal 2006 al 2008 con tecniche miste, per lo più collage e acrilico su tela, come già nel citato ciclo “del realismo allegorico” (del 2003 e 2004) e come in quello affollano nello spazio della tela oggetti di uso quotidiano. La materia prima qui consiste nelle pagine dei vecchi giornali: pagine accartocciate, sgualcite, spiegazzate, pressate tra grumi e pennellate di colore da cui emergono spezzoni di immagini, di volti e di frasi, creando un’atmosfera sconfortante, ansiogena, giacché toccano e dissacrano (giustamente) ciò che di più squisitamente umano possediamo: le parole. Sono nature morte raffiguranti parole morte: parole consumate distrattamente e in fretta e poi gettate via come tutto il resto, parole – notizie, opinioni, idee – che vivono e si dissolvono nell’arco di poche ore e che, come dice lo stesso Giuseppe, «mai diventeranno Storia».

A questo punto per me diventa irresistibile evocare un’altra immagine e altre parole: Angelus novus di Klee e il relativo commento di Walter Benjamin. «C’è un quadro di Klee», racconta Benjamin, «che si chiama Angelus novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta e le ali sono dispiegate. L’Angelo della Storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che chiamiamo progresso, è questa bufera».

Ecco: io credo che tutta la parabola artistica di Burgio, tutto il suo alfabeto creativo, tutti i tasselli del suo immaginario caleidoscopico si sforzano di contrastare quella “bufera del progresso”, contrastarla soffiando a loro volta sulle ali dell’Angelo della Storia, per liberarle dall’incaglio, perché l’Angelo possa fermarsi, recuperare ciò che si è interrotto, dare alle cose il loro vero nome e al contempo coltivare sogni e visioni senza nome, e poi girarsi e ripartire con la chance di un futuro più accogliente.

Parlando o scrivendo della pittura di Pippo Burgio un po’ tutti, e io per primo, ci soffermiamo a evidenziarne due elementi che riteniamo essenziali nel suo discorso: la sicilianità, con qualche venatura di sicilitudine, e la sua nostalgia per il luogo natale, la «terra impareggiabile» di cui parla Quasimodo, e in particolare quella Caltanissetta amata «con l’amore degli emigrati – come ebbe a scrivere Rosario Assunto – che sanno di non potere tornare».

A tali considerazioni inducono i toni caldi della tavolozza di Burgio assieme a una «costante riconducibile al paesaggio siciliano» come ebbe ad annotare Gino Cannici in un suo puntuale scritto del 90; toni caldi, solari riscontrabili, in effetti, in più di un artista siciliano.

A volte, però – mi piace malignare – il ricorso alla sicilianità del pittore, per spiegarne l’acceso cromatismo sa di sbrigativo, come se i siciliani, da Polifemo in poi, avessero assunto l’obbligo, ope legis, a certe scelte cromatiche rilevabili, a parer mio, anche sotto altre latitudini, in un’area più vasta, mediterranea, beneficiaria di una stessa luce. Altre peculiarità, sempre a mio parere, andrebbero cercate e sono quelle che fanno singolare, decisamente personale, e per molti versi interessante il discorso di questo pittore.

La nuova produzione di Pippo Burgio, pur rimanendo fedele, per certi aspetti e per talune opere, a scelte cromatiche di sperimentato effetto, ci offre la possibilità di ricerca in questa direzione e trova altre vie, nuove tonalità con prevalenti toni di grigi o smorzati, e pare indicativa di una svolta e dell’insorgere di interessi altri, che legati al denominatore comune di una matrice realistica, affrontano un mondo diverso dai paesaggi sofferti o rimpianti, e si piegano verso il mondo della disaffezione e del disamore, degli oggetti di dispersa memoria, abbandonati all’oblio; delle “ cose” che, orpelli della vanità, un tempo furono amate e ritornano, innecessarie e superflue, alla realtà dello spreco e del disprezzo.

In questo languire e accumularsi di oggetti ormai inutili (cravatte smesse, bottiglie vuote, parti di meccanismi fuori uso che fanno solo ruggine), negati dal nostro gusto e bisogno, sfrattati da una funzione che ne legittimava l’esistenza, di cui Pippo Burgio nelle sue opere recenti dà testimonianza, si cela il segno d’allarme, l’avviso sommesso che l’artista ci invia, di là di possibili atteggiamenti verso una società consumista, consumatrice, innanzi tutto, di valori e di miti, alla quale sarebbe vano opporre improbabili Arcadie.

L’allarme, a volerlo ben valutare, è di portata “storica” se è vero che protagonista della catastrofe in atto, silenziosa, continua, senza fragore ma inarrestabile, i cui sintomi, però, sono leggibili, è il tempo come forza corruttrice alla quale una civiltà stanca non può arrendersi.

Parlavamo all’inizio di questo discorso di “elementi caratterizzanti” della pittura di Pippo Burgio indicando il suo essere siciliano e la nostalgia (“che brutta cosa ad averla” signore, la nostalgia). Via via che il discorso scorreva ci eravamo illusi di avere eliminato in questa “svolta”, assieme alla «costante riconducibile al paesaggio siciliano», l’elemento nostalgia che, invece, ritorna, e non più come nostalgia di altri luoghi dell’anima ma nostalgia e rimpianto di altro tempo. Un tempo forse soltanto immaginario, inesistente e mai esistito; l’età dell’oro di cui si è detto in secoli di felicità male approssimate e di sicuro scontento – invenzione di poeti o di imbroglioni – indispensabile per potere credere in qualcosa che abbiamo perduto o pensiamo di avere perduto, qualcosa da rimpiangere, cedendo ad una inconfessata necessità di nostalgia, lievito ed elemento di cui ogni racconto s’intesse.

Il fare pittura di Beppe Burgio non nasce da mera necessità professionale, cioè come esercizio esclusivo di mestiere, ma da un moto intimo di poesia in cui coabitano un “antico” bisogno di colore, di atmosfere accese di forte e permanente naturalismo, in sintonia con temperamento introverso e avido di emozioni, fervidissima di memoria panica. La pittura è per lui diventata sempre più liberazione dai lacci e dal materialismo dell’esperienza quotidiana, restituzione di memoria e di sensitività atto di dedizione radicale ed appassionata, condizione di vita spirituale ed estetica, collegando la condizione presente alle tensioni e ambizioni di quel lungo e sofferto periodo in cui quella del dipingere gli pareva la scelta definitiva di studio, di lavoro, di espressione, di vita. Dopo già lontane, ma ancora riconoscibili, esperienze espressioniste anche di aspra denuncia, il suo stile si è andato formando e modulando su una costante naturalistica di pretta matrice mediterranea. Egli ama la terra feconda, dura ed esigente, delle sue origini, la Sicilia, e i suoi quadri sono impulsivamente strappati a quella realtà di forti sensazioni – della quale l’ulivo è senz’altro la massima espressione araldica – con gesti ampi e segni di robusta innervatura.

Le composizioni riflettono una solida conoscenza delle discipline scolastiche ottocentesche e postimpressionistiche e, insieme, un certo materismo di colore, permeato di intime e liriche vibrazioni, assimilato dalla grande pittura siciliana (Guttuso, Migneco), ma più come “impronta” profonda e indelebile di una cultura visiva comune e della scorticata sensitività atmosferica isolana che come fatto mimetico.

C’è, nella pittura di Burgio, un’adesione piena e calda alla memoria dei sensi: un coagulo di segni che si fondono armonicamente nelle campiture di colore che determinano forme e volumi. Tutta la superficie del dipinto è come pervasa da una solarità interiore, magica, in andamenti d’indubitabile sapienza coloristica, raffinata e ricercata, che segnala che Burgio sente e trasmette nella pennellata un’emozione del tempo come “continuum” di energia, di forza, di generosità proprio di un’inesausta natura e di un irrinunciabile tensione creativa.

La pennellata è ora più lieve e asciutta, ora è nervosa e densa, tesa con veemenza espressiva per modellare un albero, una figura, le innervature drammatiche di un olivo, altrove diventa turgida, opulenta di magma cromatico, o

deposita la propria traccia decisa, giocosa, in sapienti dosaggi e fitti tocchi di colore puro, complementari, di efficace coinvolgimento sensoriale. La densità cromatica e la libertà del gesto dicono chiaro che la pittura di Burgio non è “preventivata” né momento contaminato di letterarietà, ma esigenza vera di espressione e di comunicazione di conoscenza e di emozioni legate a un sentimento popolare della terra e della natura, un senso che ha radici lontane e potenti, la cui energia ancora incanta, stupisce.

Dell’originario espressionismo e dalle ricerche materiche e concettuali degli inizi degli anni settanta, Burgio è tornato alla terra, nel ventre di un’emozione panica che è al di là di qualsiasi nostalgia e desiderio di rifondazione della memoria delle radici, e si afferma piuttosto, come racconto fiducioso di gente e di natura, di alberi e di volti che, nell’economia e nel respiro ampio dei segni che li definiscono, nella vivace vibrazione delle cromie, esprimono ancora, nonostante le lacerazioni del presente, una sostanziosa fiducia nell’uomo e nella vita.

A dieci anni di distanza dal primo intervento, mi è dato di tornare a scrivere di Giuseppe Burgio e della sua pittura satura di croma e di “clima” meridionale, siciliano, rimasto intatto dentro di lui nonostante che da decenni viva in Emilia: intatto nei colori, negli umori, nei segni, nei riferimenti figurali e culturali profondi, nelle declinazioni e modulazioni enfatiche proprie del l’acrilico, ...modellazioni verrebbe da dire, considerato l’effetto plastico che Burgio ha sempre cercato di ottenere con le sue pennellate rapide e corpose, tali da innervare antichi olivi, terre arate o spaccate dalla siccità, cieli di infuocate nuvolaglie in movimento. Burgio dipinge da decenni e, dunque, ci sono state e continuano variazioni, raffinamenti, rielaborazioni, invenzioni tematiche, ma in lui è rimasta intatta una fedeltà fisica, prima ancora che mentale e culturale, all’ambiente d’origine, una corrispondenza di “amorosi sensi”, come incancellabile “imprinting” costantemente coltivato e rafforzato, non però come campo delle nostalgie di mondi smarriti e di irrecuperabili sensazioni ed emozioni, ma come luogo di restauro delle energie, della ripresa di vigore, di ricarica della sensitività (come esercizio, proiezione) e della sensibilità (come disponibilità a ricevere, prensilità).

Recentemente, infatti, la stesura si è fatta più quieta, più armoniosa nelle distribuzioni cromatiche e più scandita a larghi ritmi piuttosto che contrappuntistica, meno espressionista e più lirica, sognante, ariosa, contemplativa anche delle piccole cose,

Nature morte distese meno umorali, lunari, per campiture di ampio respiro. Ma la tavolozza resta accesa, fortemente antinaturalistica, nonostante il suo canto sia tutto rivolto alla natura: enfatizzata nei pigmenti e nelle forme con il duplice scopo di restituire memoria ai sensi (quella sinestetica dell’infanzia e dell’adolescenza) e di rendere davvero “sensazionale” il rapporto con la terra d’origine, gli ulivi, i papaveri, il grano, la terra, le brezze, i cieli, la solarità e i tepori notturni. Non è una ripresentazione della realtà ma l’esaltazione della risonanza interiore di essa, del suo imprimersi indelebilmente sui sensi. Anche il sempre tanto citato “realista” Renato Guttuso, referente d’obbligo per tutta la pittura mediterranea (voglio dire non solo del meridionalismo italiano con Migneco, Guerricchio, Gianbecchina, Pirandello, Levi), non ritraeva e non disegnava la realtà nella sua dimensione oggettiva ma nelle sue molteplici risonanze mnestiche, nelle sollecitazioni della memoria e di una visionarietà che rendeva estremamente soggettiva la percezione e la traduzione, con colori, composizioni, forme, ritmi, slarghi di luce evocativi, ben lontani da un naturalismo di maniera sfibrato e lezioso, ma inventando natura e ritmi cromatici in percorsi segnici fortemente espressivi e direttamente coinvolgenti.

È ormai un dato diffusamente acquisito che l’arte visiva, la pittura, la scultura, l’incisione tradizionali, ma anche le performances, la land art, le installazioni, la video arte, la computer art, sono traduzioni dello sguardo molto di più che riproposizioni di una realtà, repliche di ciò che si vede; sono cioè un modo del tutto singolare di vedere, di sentire, di toccare, di reagire e di elaborare. Ciò che si vede, intendo dire, dipende da come si guarda, dalla direzione, informazione e intenzione dello sguardo, dall’emozione e dalla risonanza intima di ciò che entra nello sguardo. Anche quando si cerca di oggettivare al massimo ciò che si vede (realismo, ready made, pop, iperrealismo...) si aggiunge sempre qualche cosa che ci appartiene in esclusiva, sia dal punto di vista tecnico che sentimentale e culturale, sia come “autori” che come “spettatori”. Si resta estranei a ciò che si fa o si vede solo ascoltando o copiando pedissequamente (non però quando ascoltare o copiare è esercizio di prensilità, di

comprensione sensoriale, tecnica e intellettiva), perché allora si rinuncia a essere e ad esprimere sé stessi e così si produce un falso, una replica di qualcosa che non ci appartiene e che forse nemmeno “vediamo” (i vestiti dell’Imperatore), e che non appartiene al nostro sguardo, al nostro modo di vedere, al nostro gusto. La qualità, l’importanza, la funzione dell’arte sta proprio nell’intensità della motivazione alla focalizzazione, nella spontaneità, libertà ed autenticità dello “sguardo” di chi riesce a vedere non soltanto ciò che c’è ed è palese, ma qualcosa che non c’è, e di chi sa risentire dentro di sé la realtà, la lascia risuonare dentro, a provocare l’immaginario, a mobilitare la capacità di elaborazione, di invenzione, di adeguamento delle immagini al sentire profondo più che al vedere, alle esigenze e intenzioni espressive e comunicative più che al riconoscere. Credo che Albert Einstein, grande scienziato, ma anche sensibile musicista, intendesse proprio questo quando dichiarava che «l’immaginazione è superiore alla scienza», perché il mondo dell’elaborazione interiore porta sempre a vedere ciò che c’è in un modo che non è mai stato, fino a vedere ciò che non c’è (come voleva Paul Klee) e a “sentire” (come voleva Kandinsky ne Il suono giallo) quei legami sinestetici, così diversi in ciascuno di noi, che costituiscono la trama fondamentale che costruisce e sostiene la nostra scienza e la nostra coscienza.